沉积学与环境考古

主要成果简介(参与人:苗晓东,高文华,李开封,王松娜,石天宇,陈鹏,苏昱洺等)

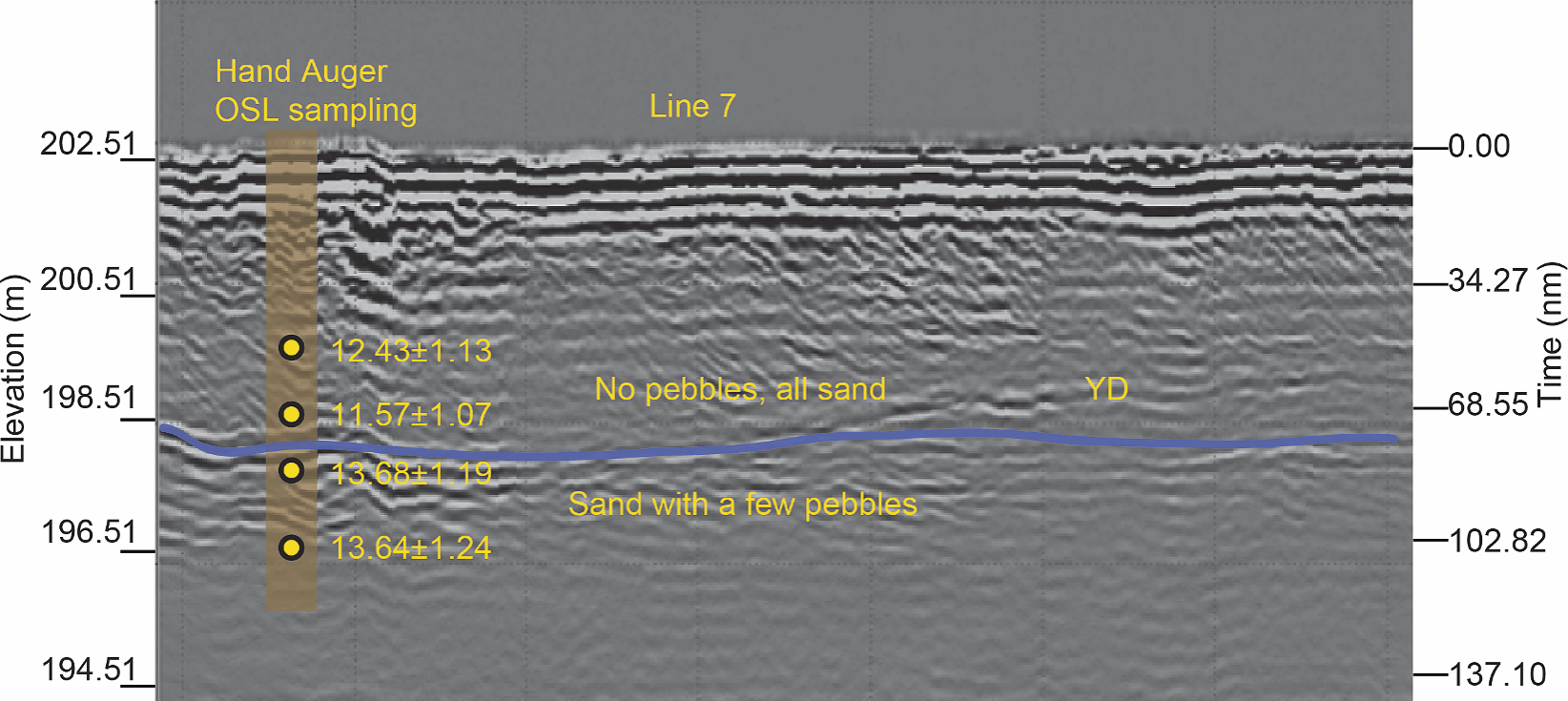

研究成果(1):通过探地雷达和光释光测年方法对北美五大湖地区坎卡基沙丘开展了沉积学和年代学研究,研究结果表明坎卡基沙丘形成经历了三阶段:阶段一(约13.6 ka)为早期沙丘初始形成期,阶段二(新仙女木期, 12.8-11.7 ka)为当前抛物线形沙丘形态形成期,阶段三(中全新世,约4.6-4.8 ka)为早期沙丘再活化期(图1)。其中,形成于新仙女木期沙丘指示研究区在新仙女木期为干旱环境,其抛物线沙丘形态指示风向为西。该测年结果在北美五大湖地区具有区域可对比性,指示五大湖地区在新仙女木期为干旱环境。我们的研究为地貌景观响应气候环境快速变化提供了典型案例。

图1 光释光测年和探地雷达识别出的坎卡基沙丘两期不同沉积沙

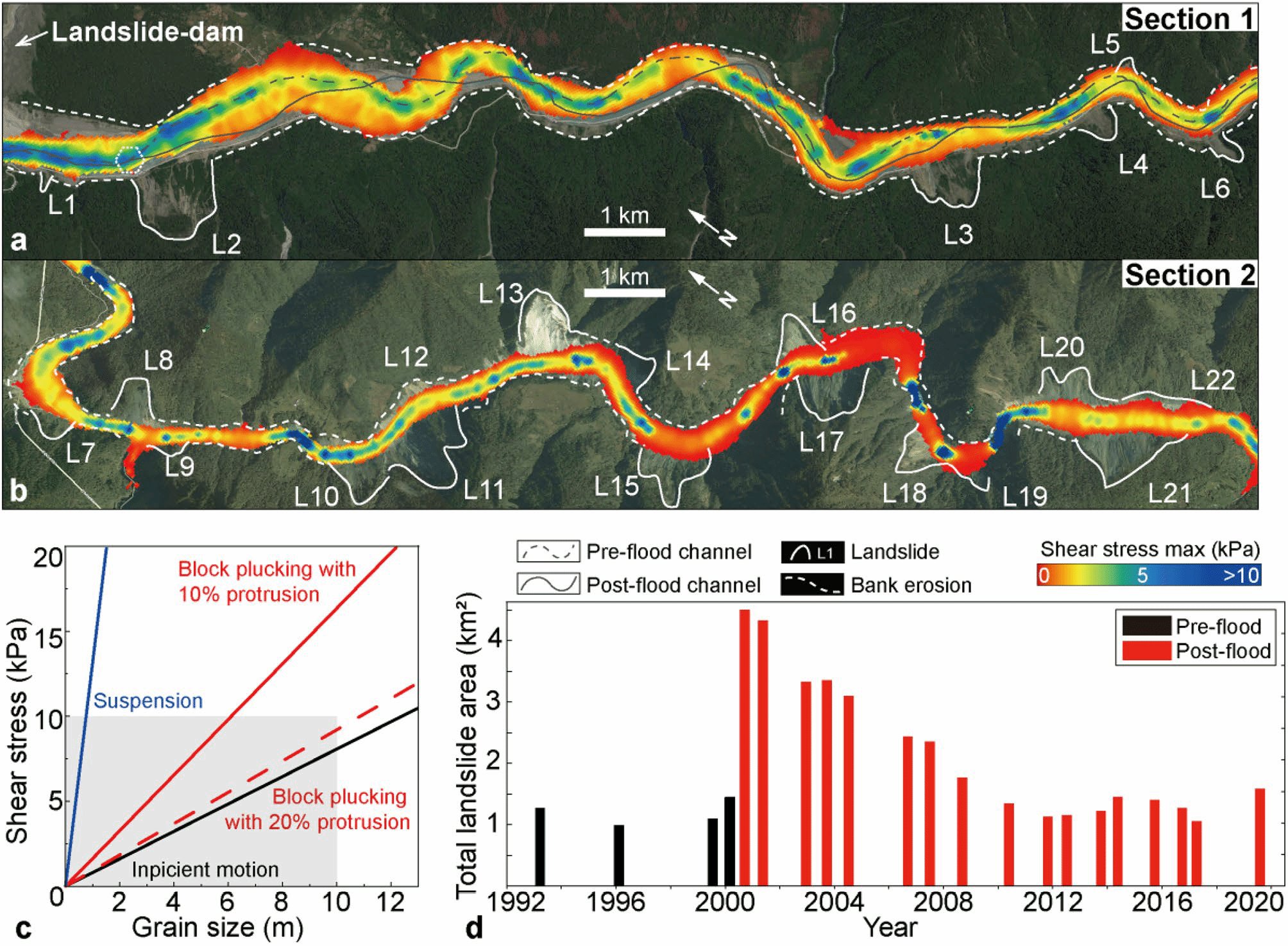

研究成果(2):青藏高原东南缘雅鲁藏布江大峡谷溃决洪水留下的地貌与沉积记录是定量研究极端事件的地貌效应的绝佳载体,我们利用遥感影像、数字高程模型、水力学模拟和野外地貌考察方法对雅鲁藏布江支流易贡河2000年6月10日溃决洪水的地貌效应开展了定量研究。结果表明,溃决洪水发生后,易贡河谷拓宽近3倍,并诱发大量次生滑坡。这次持续时间约10小时的溃决洪水的侵蚀输送能力相当于该地区河流长期连续作用约1000年。同时,溃决洪水堆积数十个砾石坝,增加了河道粗糙程度,抑制了河流下切,对雅鲁藏布江大拐弯处河流裂点的稳定机制有一定的启示。我们的研究结果指示在构造活跃山区,反复发生的极端溃决洪水对快速的剥蚀速率有较大贡献,这可能是研究区控制地貌演化的主要地表过程。

图2 2000年易贡溃决洪水地貌效应-次生灾害统计结果与模拟水力学因子分布。(a,b)水流剪切力与滑坡分布;(c)侵蚀过程所需的临界剪切力与砾石粒径的关系;(3)1990-2020年溃决洪水发生前后两岸滑坡总面积统计

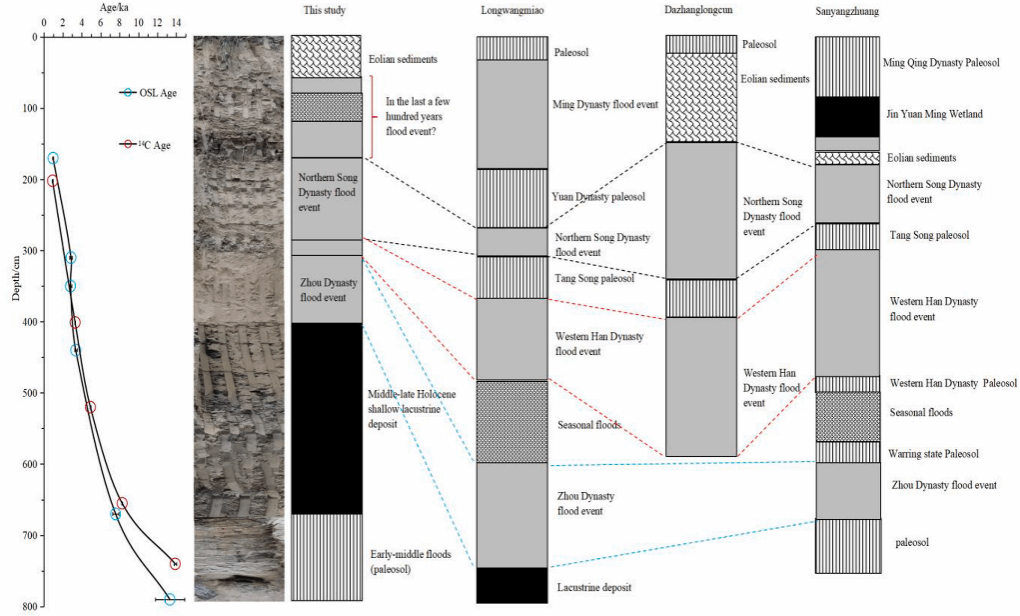

研究成果(3):通过对河南安阳黄河故道区岸上剖面OSL和AMS14C的测定显示:粗颗粒(90-125 μm)和中颗粒(38-63 μm)石英在以粉砂为主的洪水沉积和浅湖沉积中晒退较好,OSL年代较为可靠;而在以粘土为主的洪水沉积中存在OSL年代高估,可达3-6 ka。与粗颗粒(90-125 μm)石英OSL年代对比,岸上剖面全有机质AMS14C年代在浅湖沉积中与OSL年代较为一致,而在洪水沉积中明显偏老。但是,在洪水沉积中,植物残体组分为可靠组分,其AMS14C年代与OSL年代较为一致。岸上剖面在~13 ka为洪水沉积的成壤化阶段发育的土壤层,~8-3 ka为浅湖相沉积, 并记录了~2.6 ka的周朝洪水、西汉洪水、~1 ka的北宋洪水,以及过去几百年的明清洪水。这些古洪水重建结果与前人研究、历史文献记载较为一致,充分证明了该区域洪水识别和年代的可靠性。

图3 安阳黄河故道区全新世古洪水记录区域对比

(龙王庙剖面洪水记录来自(杨劲松,2023);大张龙村剖面和三杨庄剖面洪水记录来自(Storozum等,2018))

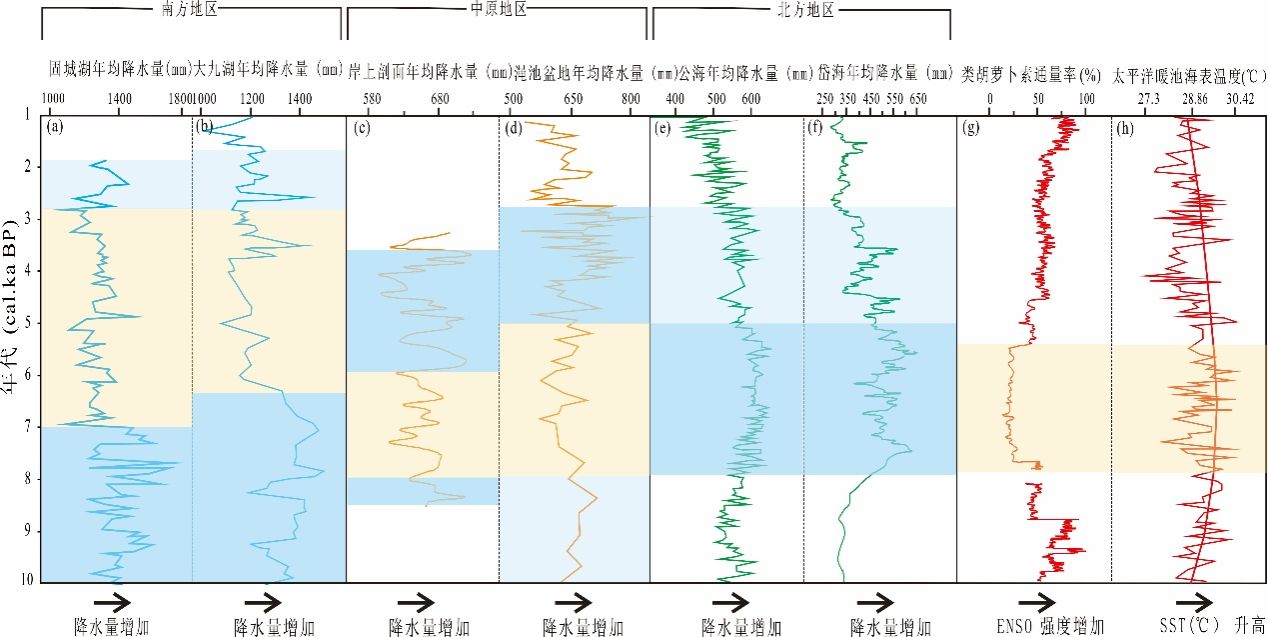

研究成果(4):根据岸上剖面湖相沉积的孢粉数据,定量重建了中原安阳地区Pann(年平均降水量)的变化。结果表明,在8.54~3.26 cal. ka BP期间,该地区经历了三个明显的干湿变化阶段:中全新世前半段(8.5~6.0 cal. ka BP)Pann较高;中全新世后半段(6.0~3.6 cal. ka BP)是过去~8500年Pann值最高时期,期间明显记录了4.2 ka气候事件;晚全新世(3.6~3.2 cal. ka BP)Pann变化明显降低(图4)。区域气候记录对比表明,在~8.54至~3.26 cal. ka BP期间,中国中原地区与中国南方地区(长江中下游地区)具有相似的气候变化趋势。控制东亚季风影响下的中国东部全新世湿度空间格局的主要机制是ENSO状态以及由ENSO调控的WPSH的南北向移动。

图4 3个地区(南方地区、中原地区、北方地区)基于花粉重建降水量的比较

a.固城湖南部地区年均降水量(Li等,2018);b.大九湖泥炭基于花粉重建年均降水量(Sun等,2019);c.岸上剖面基于花粉重建的年均降水量(本研究);d.渑池盆地基于花粉重建的年均降水量(Li等,2023);e.公海基于花粉重建的年均降水量(Chen等,2015);f.岱海基于花粉重建的年均降水量(Xu等,2010);g.热带太平洋东部秘鲁沿岸类胡萝卜素通量率记录的ENSO强度(Rein等,2005);h.西热带太平洋MD98-2176钻孔的全新世海温记录(Stott等,2004)。

研究成果(5)最新成果:Earth-Science Reviews 黄河上中游全新世极端洪水分布格局—基于滞留沉积物的研究进展

摘要:

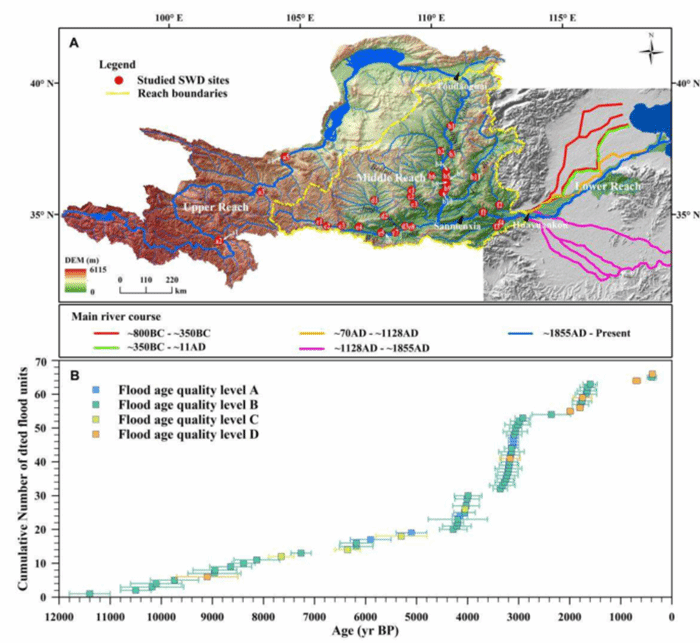

调查过去黄河洪水的发生情况,可为了解河流的自然变化和周期性模式提供重要的见解。然而,由于台站记录的持续时间有限和地理分布稀疏,对这些极端洪水事件的长期变化的理解面临挑战。幸运的是,河流地层中的洪水滞流沉积物(SWDs)为重建历史文献和现代观测之外的极端洪水提供了极好的记录。为了重建全新世极端洪水的时空分布格局,我们对黄河中上游地区已报道的SWD记录进行了梳理和综合,并对这些洪水进行了meta分析。我们对来自57个站点的30个SWD序列进行了严格的数据质量审查,随后利用72个不同年龄质量水平的洪水单元重建了全新世极端洪水的时空分布。我们的结果确定了5个极端富洪期,集中在8500 yr BP, 6300-6100 yr BP, 4300-4000 yr BP, 3400-3000 yr BP和1800-1600 yr BP。在~5000 yr BP之后,这些时期的洪水发生频率显著增加,空间尺度发生了显著变化,这可能是受千年尺度的夏季太阳辐射的调节,导致El Niño-Southern涛动活动增加,纬向温度梯度加剧。我们对丰水期和各种气候指标的比较分析表明,在这些时期存在百年尺度的“干冷”气候配置。北太平洋西部低纬度异常反气旋与中纬度异常气旋-反气旋对(cyclone-anticyclone pair)共同作用,导致西太平洋和北极地区水汽辐合进入中国北部。这种辐合导致了黄河中上游地区的特大暴雨和特大洪水,对黄河下游地区的人类活动产生了重大影响。

图1. 黄河上游和中游的滞流淤积(SWD)地点和下游有历史记录的河道变化(A)以及黄河上游和中游全新世滞流淤积(SWD)地点的年代分布(B)。

结论:

对黄河上游和中游已发表的 57 个古洪水 SWD (滞流沉积)序列进行了质量审查,其中 30 个通过了我们严格的数据质量审查。27 个层序来自黄河中游,只有 3 个层序来自上游流域。利用这 30 个不同年龄和质量水平的 72 个洪水单元来重建全新世极端洪水的时空变化。根据总概率密度分布,确定了五个洪水富集期,分别集中在 8500 yr BP、6300-6100 yr BP、4300-4000 yr BP、3400-3000 yr BP、1800-1600 yr BP。

黄河上部和中部全新世极端洪水分布表明,在 ~5000 yr BP 之后,极端洪水的频率显著增加,并且其空间尺度从局部转移到区域,并进一步转变为整个流域范围。这些变化可能受到自全新世中期晚期以来对应于千年尺度夏季太阳辐射的ENSO (南方涛动)活动增加和 LTG (温度纬向梯度)增强的调节。

黄河上游和中游全新世极端洪涝期与夏季季风减弱、ENSO 活动增强和寒冷期大致一致,揭示了这些时期的百年尺度“干寒”气候配置。原因可能源于低纬度和中纬度地区气候对低太阳活动响应的联合调节。一个异常的低纬度西北太平洋反气旋,加上一个中纬度异常的气旋-反气旋对(cyclone-anticyclone pair),导致西太平洋和北极地区的水汽汇聚到华北地区,可能导致黄河上中游出现异常暴雨和极端洪涝。

黄河上中游地区 4000 / 3 000 BP 左右频繁的极端古洪水对下游地区的社会发展产生了影响,导致人类住区显著减少、聚落分布明显收缩和人口迁移。